최근 우리나라 저비용항공이 눈부시게 그 시장을 확대해가고 있다.

국내선 중 김포-제주 노선의 경우에는 진에어, 제주항공, 에어부산, 이스타항공 등 저비용항공이 전체 승객 중 거의 절반을 실어나를 정도로 그 점유율을 높이고 있다.

이런 성적과 자신감을 바탕으로 국제선 진출에도 매우 적극적인데, 진에어는 이미 방콕을 운항하고 있으며, 조만간 괌(Guam)으로도 국제선을 띄울 계획이며, 제주항공 또한 일본, 동남아 등으로 활발하게 국제 노선을 확대하고 있다. 에어부산 또한 일본 후쿠오카를 시작으로 공격적인 국제선 취항에 나서고 있으며, 이스타항공도 비록 부정기 노선이지만 국제선을 운항하고 있다.

그런데 진짜 우리나라 저비용항공사들의 경쟁력이 뛰어난 것일까?

이 질문에는 약간 고개가 갸우뚱해진다.

왜냐하면 우리나라 저비용항공의 외형이 커지는 이면에는 허수가 존재하기 때문이다.

우선 김포-제주 노선에서 승객 수송량의 절반 정도를 차지했다고 하지만 이는 대한항공과 아시아나항공의 자리 양보가 큰 원인이라고 할 수 있다. 대한항공, 아시아나항공 모두 자회사 격으로 진에어, 에어부산을 운영하고 있어 이들 저비용항공사들이 자리를 잡게 하기 위해서는 기존에 자신들이 가지고 있던 운송량을 줄일 수 밖에 없었다.

진에어나 에어부산이 사용하는 항공기 또한 대한항공이나 아시아나항공으로부터 들여온 것이 대부분이어서 실제 저비용항공이 새로 태어났다기 보다는 기존 대형 항공사의 일부 사업부분을 따로 떼어낸 것 같은 양상이기 때문이다.

기왕에 만든 저비용항공 자회사를 살려 시장에 정착시키려면 어느 정도 국내선 시장에서 양보할 수 밖에 없었다는 의미로 해석할 수 있다.

우리나라 저비용항공사들

또 한가지.. 저비용항공의 요금은 정말 그 이름처럼 저렴할까?

물론 저렴하다. 단, 아주 극히 일부 좌석에 한정된 얘기라면 말이다.

얼리버드(Early Bird)라는 개념을 도입해 서너달 전에 미리 예약해 항공권을 구입한 경우에는 매우 저렴한 항공권을 구입할 수 있지만, 이런 얼리버드 요금제를 적용하는 좌석은 전체 공급 좌석에 불과 5-10% 정도밖에 안되기 때문에 구하기 쉽지 않다.

현재 국제선을 운항하는 우리나라 저비용항공의 항공요금은 일반 항공사들의 약 70-80% 수준이다. 물론 이 정도라도 싸다면 싼 요금이겠지만, 외국의 저비용항공사 요금이 한끼 식사값 정도 밖에 되지 않는 경우가 많다는 것에 비하면 우리나라 저비용항공사들에게 '저비용' 이라는 이름을 붙히기 낯간지러운 요금 수준인 것이다.

왜 그럴까?

이유는 간단하다. 우리나라 저비용항공사들은 그 비용구조를 현 수준에서는 더 낮추기 어렵기 때문이다.

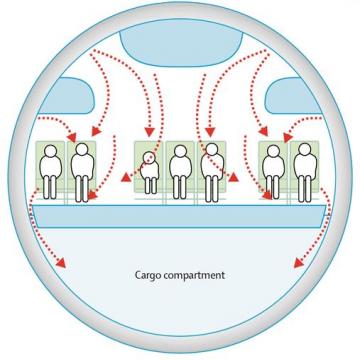

저비용항공의 기본 컨셉은 저렴한 항공권이지만, 이를 위해 서비스는 기본만 제공한다가 전제되어야 한다. 기내식은 물론 마시는 음료수 조차 돈 주고 사먹어야 하고, 부치는 가방은 매번 요금을 내야 한다. 하물며 화장실을 이용할 때 요금을 내야하는 항공사도 있다. 또한 좌석마다 차이를 두어 같은 이코노미 클래스라고 해도 비상구 좌석이나 벌크헤드 좌석은 추가 요금을 더 받는 것이 저비용항공의 기본 컨셉이라 할 수 있다.

그러면 우리나라 저비용항공사들은 현 주소는?

글쎄다. 현재 상태로라면 우리나라 저비용항공사들은 결코 '저비용' 항공이라 부를 수 없다.

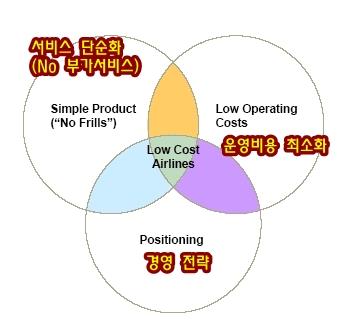

저비용항공, 영어로 표현하면 흔히 LCC(Low Cost Carrier)라 부르는데, 이는 값싼 항공권을 제공하는 항공사라는 의미보다는 항공사 비용구조가 저비용 구조라는 의미가 강하다. 즉 저비용 기업구조를 통해 값싼 항공권을 제공한다는 뜻이다.

저비용항공의 생존 조건

우리나라 저비용항공사들은 서비스를 일반 항공사와 거의 대등한 수준에서 제공하고 있다. 기내식도 공짜로 제공하고, 수하물도 그대로 무료 서비스하는 현 수준에서는 비용구조를 낮출래야 낮출 수 없다.

왜 이런 현상이 발생할까?

외국의 저비용항공사들은 다 받는 추가요금이나 수수료 방식을 우리나라 저비용항공들은 왜 도입하지 않느냐는 말이다.

그 이유는 우리나라 이용객들의 서비스 기대수준 때문이다. 값싼 항공권은 원하지만 절대 서비스 감소는 용납하지 않는다. 무료로 제공하는 서비스를 유료로 시행했다가 이용객들로부터 원성과 항의 등 호된 신고식을 치루는 등 아직까지 우리나라 이용객들이 서비스 저하를 전제로 하는 저비용항공을 원하지는 않고 있다.

저비용항공이 정착하려면 저비용항공에 대한 서비스 기대 수준을 낮춰야 한다.

그래야 저비용항공사들이 서비스를 줄여 요금을 낮출 수 있다.

예상되는 저비용항공의 성공 공식을 보면 다음과 같지 않을까 싶다.

* 저비용항공이 도입해야 하는 것들 *

- 저렴한 항공권을 전체 공급 좌석의 30-40% 수준으로 확대한다.

단, 출발 시일이 임박한 경우에 한해 일반 메이저 항공사의 80-90% 수준의 항공요금으로 책정 - 좌석 이외의 모든 것들은 다 유료로 전환한다. 부치는 수하물은 물론 음료수, 기내식까지 다 요금을 받는 것이다. 또한 좌석도 구분하여 편안한 좌석은 요금을 약간 더 추가한다.

- 공항 카운터를 없앤다. 모든 걸 시스템화 해, 체크인도 집에서 온라인으로 실시해 탑승권을 출력해 오는 방식이다. 공항에 나와서 체크인하는 데 추가 요금...

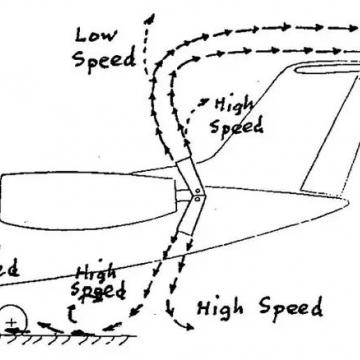

- 운항하는 공항도 대형 공항을 이용하지 않아야 한다. 방콕만 해도 대형 공항으로 항공기 운항에 적지않은 운항비용이 발생한다. 항공요금을 낮추는 대신 착륙료 등이 저렴한 다른 군소 공항으로 운항하는 방식이다.

- 저비용항공 생존전략 저가 항공사, 이대로는 생존 힘들다. (2008/10/27)

* 그럼 이용객들이 감수해야 하는 것들은? *

- 한가지 밖에 없다. 일반 항공사에서 받았던 서비스에 대한 기대를 버리는 것이다.

어떤 사회든 고가와 중저가 시장이 골고루 존재한다. 이 세상 모두가 똑같이 부자도 똑같이 가난하지도 않기 때문이다. 항공시장도 마찬가지다. 이미 다른 나라의 예를 통해서 저비용항공의 시장은 충분히 그 존재 가치가 있음을 증명하고 있다.

우리나라 저비용항공 시장을 정착시켜 키우는 방법은 항공사만의 노력으로는 불가능하다. 객관적인 투입 비용이 도저히 값싼 항공권을 만들 수 없는 수준이기 때문이다. 부가 서비스를 최소화하고 요금 체계를 다양화하며, 가능한 부대 서비스를 유료화하는 방법 만이 저비용항공 시장을 만드는 길이다.

이는 마치 부메랑 같아서 서비스 기대수준을 버리는 순간, 항공요금이 저렴해지고, 그 저렴한 항공권을 다시 이용하는 혜택으로 되돌아온다. 이제 시장은 소비자의 현명한 선택을 요구하고 있다.

중국어로는 鱼与熊掌不可兼得(생선과 곰발바닥은 같이 얻을수 없다)라고 하지요..

특히 한국의 국내선을 보자면 서비스는 대형항공사하고 다를게 없는데 가격을 낮추라는 것이 그리 쉽지 않겠죠..

사실 저가항공사 관련해서는 중국의 춘추항공(Spring Airlines)가 좋은 예이죠..

먼저 춘추항공은 저가항공사로써 올해부터 물도 무료로 안줍니다... (말은 무슨 국가의 환경보호정책을 따른다는건데... 글쎄요...)

인터넷으로 구입해야 99위안으로 끝나는 항공권(99위안, 199위안, 299위안 등, 실제로 PVG-CGQ의 정상가는 1600위안이지만 춘추에서는 최저 299위안)를 구입할수 있고 그것도 기회를 잡아야하며...

춘추의 승무원은 아예 하나의 판매원이라고 봐도 무방하며(그대신 값이 그리 비싸진 않더라고요..^^파는것들도 다양하고요..)

기종도 A320으로 단일화 시켰으며 유일하게 중국 전체항공사가 채택하는 중국항신(TravelSky)시스템을 활용하지 않다보니 오직 춘추항공을 통해서만 티켓 구매 가능하므로써 여행사 수수료를없앴으며

비상시에도 보상 등 정책이 타 항공사에 비해 많이 떨어지는데...

심지어 터미널도 상하이 홍차오(SHA)인 경우엔 중국국내선중에 유일하게 T1에 남았으며 정저우인가 어딘가는 몰라도 중국 모 공항에서는 심지어 저가항공사 전용 터미널에 입주했다고 하네요..

국내 소비자들은 아직까지는 라이언이나 춘추의 서비스를 받아들일수는 없는것같은데.... 뭔가 희생이 있어야 뭔가 돌아오는데 한국은 아직까지는 그럼 시스템이 잘 마련되어 있지 않는것 같네요..